Tobias Hoffmann

Der grosse Erfolg des Spielfilms «Platzspitzbaby» im Jahr 2020 machte wieder einmal deutlich, dass sich die offene Drogenszene, vor allem jene in Zürich, ins kollektive Schweizer Bewusstsein eingeschrieben hat. Die fürchterlichen Zustände auf dem Platzspitz (1987–1992) und am Letten (1992–1995) stellen darüber hinaus für die Zürcher Stadtgeschichte traumatische Episoden dar, die der Stadt weltweit einen zweifelhaften Ruf eingetragen haben. So sichtbar waren Elend und Verwahrlosung in der Schweiz seit vielen Jahrzehnten nicht mehr gewesen.

Jahrzehnte bis zum Ende der Hilflosigkeit

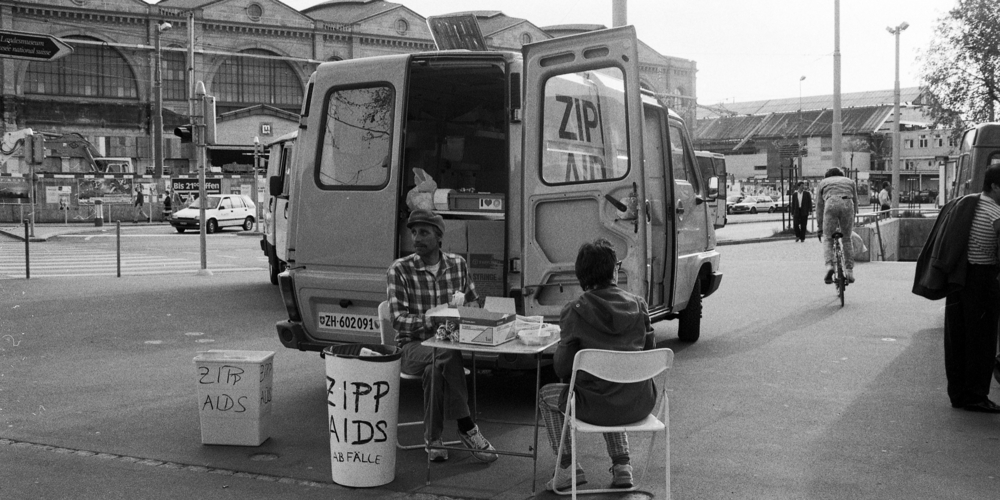

Wer sich nun dafür interessiert, wie es kam, dass sich, rund 20 Jahre nach dem ersten Wetterleuchten der Drogenproblematik, angesichts der offenen Drogenszene eine solche politische und behördliche Hilflosigkeit manifestierte, kann eine kürzlich erschienene, überaus informative Publikation zur Hand nehmen: «Die Schweiz auf Drogen». Ein Team von fünf Historikern zeichnet darin die von ideologischen Gegensätzen geprägte Auseinandersetzung um den geeigneten Umgang mit Drogensüchtigen und -dealern nach. Im Spannungsfeld dieser Gegensätze – auf der einen Seite gab es die Vorstellung, mittels Repression die Drogensucht ausrotten zu können, auf der anderen die Idee, Drogen seien Teil einer kreativen Subkultur und Ausdruck eines Protests gegen eine «kranke» Gesellschaft – dauerte es Jahrzehnte, bis ein Weg gefunden wurde, eine breit akzeptierte, wirksame Strategie zu entwickeln.